A partir de la información publicada en la web por Scimago Journal & Country Rank es posible evaluar el impacto en sus respectivos campos que las disciplinas científicas de cada país tienen en el concierto internacional. Este portal utiliza la base de datos de Scopus que contiene información de 21.500 revistas científicas publicadas por 5000 editores internacionales, incluyendo aquellas indexadas en Web of Science. Esta fuente nos entrega información valiosa para pensar cuestiones como las políticas públicas en torno a la ciencia, los desafíos que enfrentamos como investigadores y, por cierto, la imagen social que cada práctica científica tiene en nuestro país.

Desde esta fuente de información hemos extraído los datos de Chile para el año 2015 de algunas de las disciplinas más conocidas de los campos de las ciencias naturales, las ciencias sociales y las humanidades1, considerando cuatro de los indicadores que ofrece: la cantidad de publicaciones (Tabla 1), el valor del índice H2 (Tabla 2), el número de citas y el número de auto-citas. Estos dos últimos valores los hemos relacionado, restando al número de citas el número de auto-citas, para producir un valor que represente el impacto global de las citas (Tabla 3).

Estos valores para las disciplinas científicas chilenas que hemos seleccionado se presentan además en comparación con el valor que alcanza el país que se encuentra en el primer lugar del ranking, señalando además la brecha o cantidad de veces que debieran crecer las ciencias nacionales para alcanzar a quien se encuentra en dicha posición, generalmente Estados Unidos, aunque China también ocupa algunas veces ese lugar.3

Tabla 1. Ranking por cantidad de publicaciones

| N° Publicaciones | Ranking | N° Publicaciones | N° Máximo | Brecha |

| Astronomía | 13 | 815 | 5911 | 7,3 |

| Arqueologia | 20 | 65 | 1009 | 15,5 |

| Historia | 22 | 130 | 4131 | 31,8 |

| Oceanografía | 29 | 139 | 3593 | 25,8 |

| Antropología Social | 29 | 68 | 2164 | 31,8 |

| Ecología | 30 | 221 | 8125 | 36,8 |

| Paleontología | 32 | 41 | 2370 | 57,8 |

| Sociología | 33 | 180 | 9855 | 54,8 |

| Psicología | 34 | 251 | 22796 | 90,8 |

| Cs. Políticas y RRII | 36 | 53 | 6250 | 117,9 |

| Geología | 36 | 102 | 5539 | 54,3 |

| Geografía | 38 | 126 | 4693 | 37,2 |

| Matemáticas | 39 | 785 | 28131 | 35,8 |

| Neurociencias | 39 | 228 | 22745 | 99,8 |

| Genética | 42 | 167 | 12041 | 72,1 |

| Biología Molecular | 43 | 203 | 18428 | 90,8 |

| Bioquímica | 45 | 214 | 17746 | 82,9 |

| Cs. Computación | 46 | 729 | 41237 | 56,6 |

| Química | 47 | 600 | 35610 | 59,4 |

La cantidad de publicaciones (Tabla 1) es, sin duda, el ranking que mejor posiciona a la arqueología chilena, superada sólo por la astronomía, con una brecha de sólo 15,5 veces la productividad de la arqueología estadounidense que se encuentra en el tope del ranking. Esto, ciertamente contrasta con las 75 veces que tendría que crecer el PIB chileno para alcanzar a Estados Unidos. Este nivel, sin embargo, se logra con sólo cerca del 1,2%4 del financiamiento total de proyectos regulares de FONDECYT en el 2015, la principal y casi única fuente de financiamiento de la investigación arqueológica en Chile.

A nivel latinoamericano, Chile está muy cerca de México, que se encuentra en el lugar 17, y a una distancia mayor del impresionante quinto lugar de la arqueología argentina, la cual tiene una brecha de productividad con la arqueología norteamericana de solo 4,6 veces, pese a su brecha en el PIB de 30,8. En este contexto destaca el hecho que Brasil, una potencia latinoamericana, se encuentra en cuarta posición en este rankings, así como en el ranking de citas de impacto global, aunque destaca por los significativos valores que alcanza su Antropología Social (N° Publicaciones = 15, Citas de Impacto Global = 23 y Índice H = 11).

En relación a la cantidad de citas de impacto global (Tabla 2) la posición de la arqueología chilena es también significativa, sólo superada por la importante marca lograda por la sociología y el primer lugar de la astronomía. No obstante, debemos considerar que la brecha de la arqueología es bastante menor que la de la sociología. En el concierto latinoamericano respecto a este valor, la posición de la arqueología chilena en un poco mejor, ya que esta sólo 2 puestos debajo de Argentina (Ranking 27) y muy por sobre México (Ranking 48).

Tabla 2. Ranking por cantidad de citas de impacto global

| N° Citas globales | Ranking | N° Citas | N° Máximo | Brecha |

| Astronomía | 12 | 834 | 2711 | 3,3 |

| Sociología | 26 | 25 | 937 | 37,5 |

| Arqueologia | 29 | 8 | 189 | 23,6 |

| Paleontología | 31 | 14 | 410 | 29,3 |

| Oceanografía | 32 | 28 | 683 | 24,4 |

| Ecología | 34 | 64 | 1643 | 25,7 |

| Historia | 35 | 4 | 223 | 55,8 |

| Geología | 36 | 40 | 881 | 22,0 |

| Cs. Políticas y RRII | 37 | 5 | 296 | 59,2 |

| Matemáticas | 37 | 134 | 3224 | 24,1 |

| Geografía | 38 | 26 | 750 | 28,8 |

| Psicología | 38 | 48 | 3602 | 75,0 |

| Neurociencias | 39 | 126 | 8010 | 63,6 |

| Biología Molecular | 41 | 113 | 8612 | 76,2 |

| Antropología Social | 42 | 3 | 178 | 59,3 |

| Cs. Computación | 42 | 126 | 5270 | 41,8 |

| Bioquímica | 43 | 97 | 8839 | 91,1 |

| Genética | 43 | 100 | 5612 | 56,1 |

| Química | 51 | 187 | 20569 | 110,0 |

El ranking del Índice H (Tabla 3) es talvez la medida más sustantiva de las tres, ya que precisamente busca un equilibrio entre la cantidad de publicaciones y la cantidad de veces que esas publicaciones son citadas y ha probado ser una muy buena manera de caracterizar la producción científica de un país, disciplina, universidad o individuo (p.e. Jipa et al. 2013). En este ranking, en Chile la arqueología se ubica en el cuarto lugar, superada sólo por la ecología, la oceanografía y la astronomía, todas ellas consistentemente con una brecha menor que la arqueología. En el nivel latinoamericano Chile es superado levemente por Brasil (Ranking = 32) y México (Ranking = 31) y, a una distancia claramente mayor, por Argentina (Ranking = 23).

Tabla 3. Ranking por índice de impacto H

| Índice Hirsch | Ranking | Índice H | H Máximo | Brecha |

| Astronomía | 12 | 150 | 418 | 2,8 |

| Oceanografía | 31 | 58 | 278 | 4,8 |

| Ecología | 32 | 70 | 370 | 5,3 |

| Arqueologia | 33 | 20 | 123 | 6,2 |

| Geología | 35 | 50 | 273 | 5,5 |

| Paleontología | 36 | 41 | 251 | 6,1 |

| Biología Molecular | 36 | 96 | 676 | 7,0 |

| Antropología Social | 36 | 23 | 199 | 8,7 |

| Cs. Computación | 37 | 85 | 711 | 8,4 |

| Neurociencias | 37 | 75 | 650 | 8,7 |

| Sociología | 37 | 30 | 362 | 12,1 |

| Geografía | 38 | 30 | 199 | 6,6 |

| Bioquímica | 39 | 89 | 645 | 7,2 |

| Psicología | 41 | 42 | 658 | 15,7 |

| Historia | 42 | 11 | 129 | 11,7 |

| Matemáticas | 43 | 67 | 558 | 8,3 |

| Genética | 45 | 71 | 659 | 9,3 |

| Cs. Políticas y RRII | 47 | 11 | 139 | 12,6 |

| Química | 48 | 88 | 767 | 8,7 |

En síntesis, estos datos revelan que la arqueología chilena, así como la de los otros países latinoamericanos a los cuales nos hemos referidos, se encuentra en una posición relativa en el concierto internacional que es mucho mayor que la inversión que el país hace en ella y, a la vez, demuestra el esfuerzo de investigadoras e investigadores chilenos hacen por integrar su práctica en el contexto globalizado de la ciencia contemporánea. Estos números nos permiten también fijar metas a alcanzar y políticas a debatir, especialmente si prestamos atención al modelo que ha llevado a Argentina a ocupar un importante lugar en el concierto internacional.

Ciertamente, esta mirada cienciométrica puede ser objeto de cuestionamientos. Entre ellos podemos considerar el dominio que el mundo anglosajón tiene de la producción científica, al cual la ciencia de países como Chile deben someterse, la inversión que países subdesarrollados hacen en generación de conocimiento básico que luego es explotado tecnológicamente por las grandes potencias o a la generación de un panorama científico en el cual los objetivos del conocimiento han sido remplazados por el alcanzar determinada posición en estos rankings. Sin embargo, creemos que nos pueden ayudar a pensar en torno al desarrollo de la arqueología como una ciencia que, como tal, debe ser universal y cuyos productos deben ser adecuadamente sometidos a la justa evaluación de pares.

Luis E. Cornejo B. (Departamento de Antropología, Universidad Alberto Hurtado)

Nota

1) No hemos incluido aquí al campo de la medicina, la cual tiene en la anatomía a su mejor exponente que alcanza la posición 18 en la cantidad de publicaciones.

2) El índice h (Indice de Hirsch) es una métrica que pretende medir tanto la productividad como su impacto o citas, señalando el valor de h el número de publicaciones que han sido citadas al menos la misma cantidad de veces. Entonces si un valor h es por ejemplo 5, significa que al menos 5 publicaciones ha sido citadas al menos 5 veces.

3) China alcanza la primera posición del ranking en número de publicaciones en Ciencias de la Computación, Geología, Matemáticas y Química.

4) Datos obtenidos desde el sitio web de FONDECYT. Las informaciones de asignación de recursos se publican por grupo de estudio. El grupo de Antropología y Arqueología obtuvo el 2,4% del total en el 2015 y ese año se aprobaron 5 proyectos de arqueología, aunque no se publica la cifra exacta de cada proyecto, por lo cual hemos estimado que corresponderían al 1,2%.

Referencia

SCImago, 2007. SJR — SCImago Journal & Country Rank. Acceso, 28 de diciembre 2016, desde http://www.scimagojr.com

Jipa, S., L. Gorghiu, C. Dumitrescu y C. Oros. 2013. The Hirsch Index – A Multiple Use Scienometric Indicartor. Journal of Science and Arts 2(23): 191-200

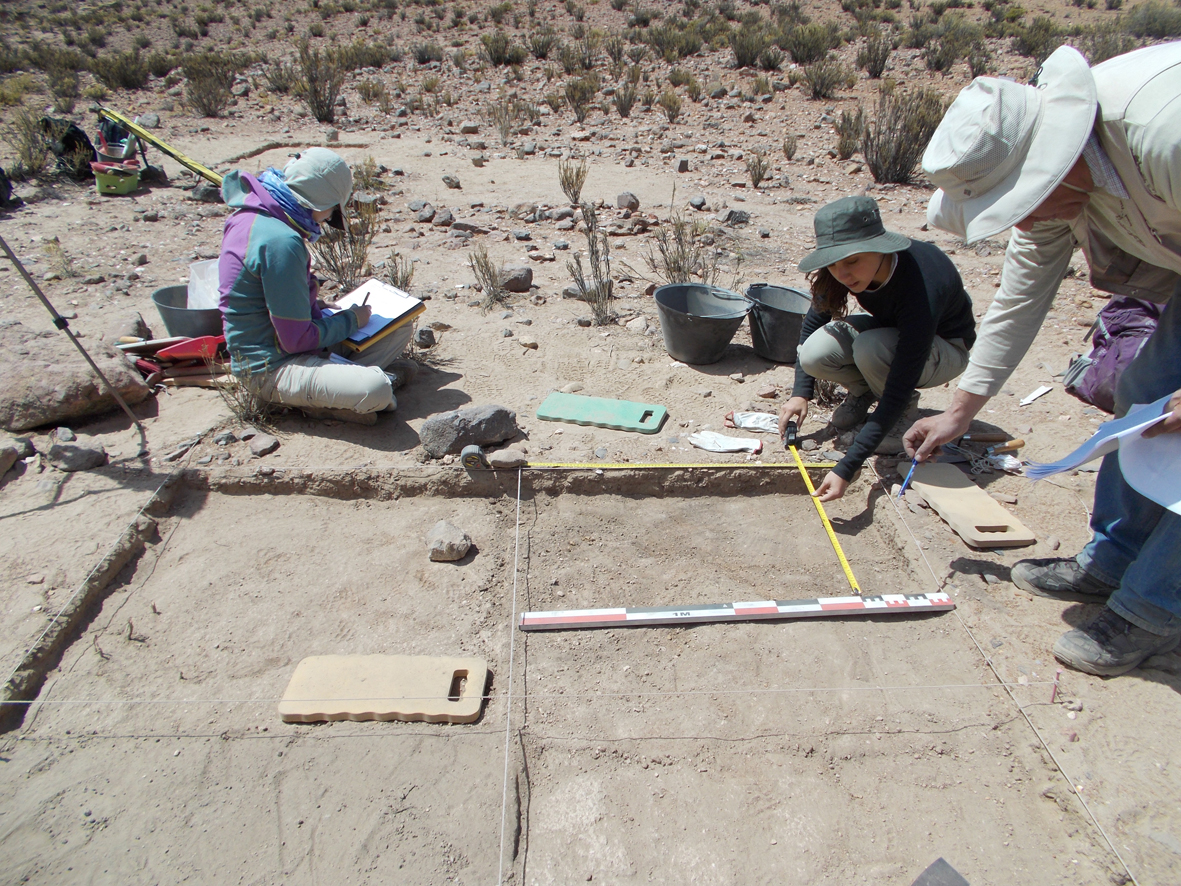

![DSC_0667[1]](https://www.arqueologia.cl/lcornejo/wp-content/uploads/2015/11/DSC_06671.jpg)